本手縫い シャツ~衿~

以前も一度、ブログした気もしますが

ミシンを使わずに手縫いのみによるシャツの”衿作成・第二弾”

手縫い衿作成依頼は、前回と同じお客様からのオーダー。2枚目という事で少なからず喜んで頂けたと理解しつつも、前回のやり方をよりアップデートしてクオリティを上げていくと。

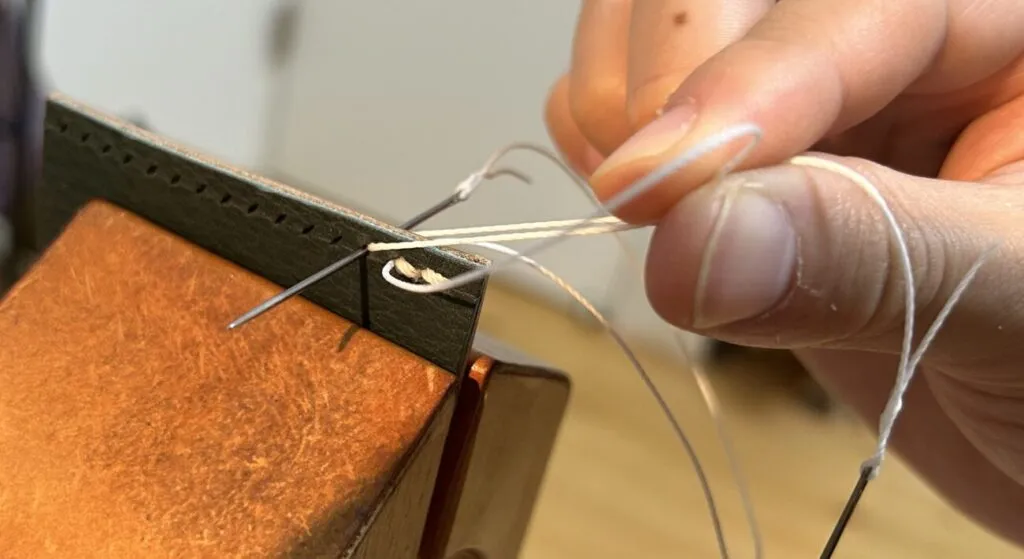

ということで、まず初心に戻り、革製品の手縫い方法を再確認する

針を2本使い、交互に刺していく”平縫い”の手順を再確認しつつ

その方法自体の改善というより、そのステッチワークをより細かく美しくする為の「環境」を改善することにフォーカス。

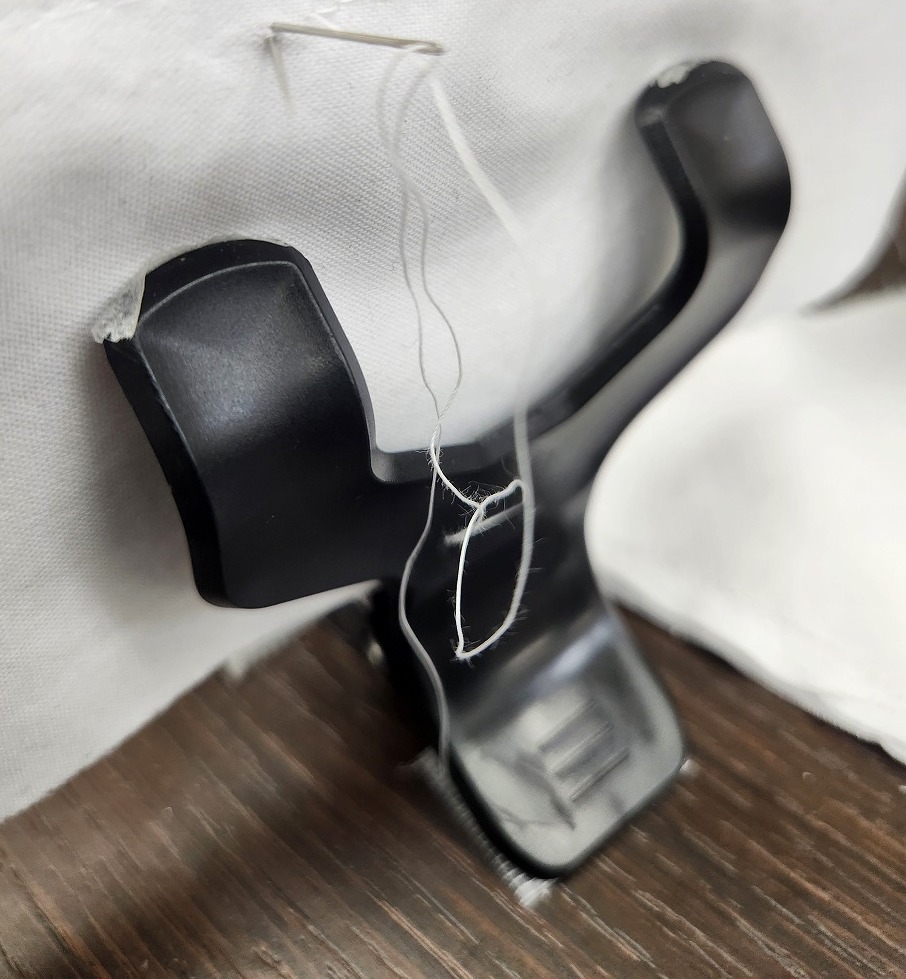

革製品の手縫い時に、万力×木板で素材を挟み込んで立たせる土台の存在。これを参考にして…

衿に下敷きを入れて革のように固くして立たせ、机に張り付け固定した大クリップで挟む

そもそも革製品の手縫いは、最初に専用道具でステッチ穴を開けて、そこに針と糸を通していくので縫うわけではなく、きっちり穴に入れて&抜くだけでステッチが曲がることは無い。

一方、柔かい布の場合にはそのステッチ穴を作れない為、2本を交互に刺していくこの”平縫い”において、

1本目に刺した”同じ穴”に2本目の針糸を追っかけて刺すこと自体は難しくないが、その穴から出る時に侵入角が少しでもズレると裏面で上下左右にぶれていく・・ステッチがジグザグしてしまう・・

これを安定させることが難しいのだ・・

これでは美しい弧を描く衿の外周シルエットは作れない・・

そこで、表裏から入る針の侵入角を安定させ、また同時に左右即座にチェックできる

真上の姿勢を作りうるこの土台によって、クオリティとスピードアップを狙う・・という訳だ

なお、今回は先に粗ミシンで縫い代部を中表で縫ってから、この手縫いの作業に入っている。

これは、地衿と外衿の外周差を付け、接ぎ線を内側に控える為の「地衿の”引き縫い”」(衿は、これにより内側にロールする)を先に作る目的である

前回、これを手縫いのみの一発でやろうとして完全に出来きれなかった反省が残っていた

何事も、外面を美しく保つには下処理が必須なのだ。

さておき、

こうして、衿ぐるり・・ミシンなら1分かからずに縫える作業を、数時間掛けてようやく終えることになる

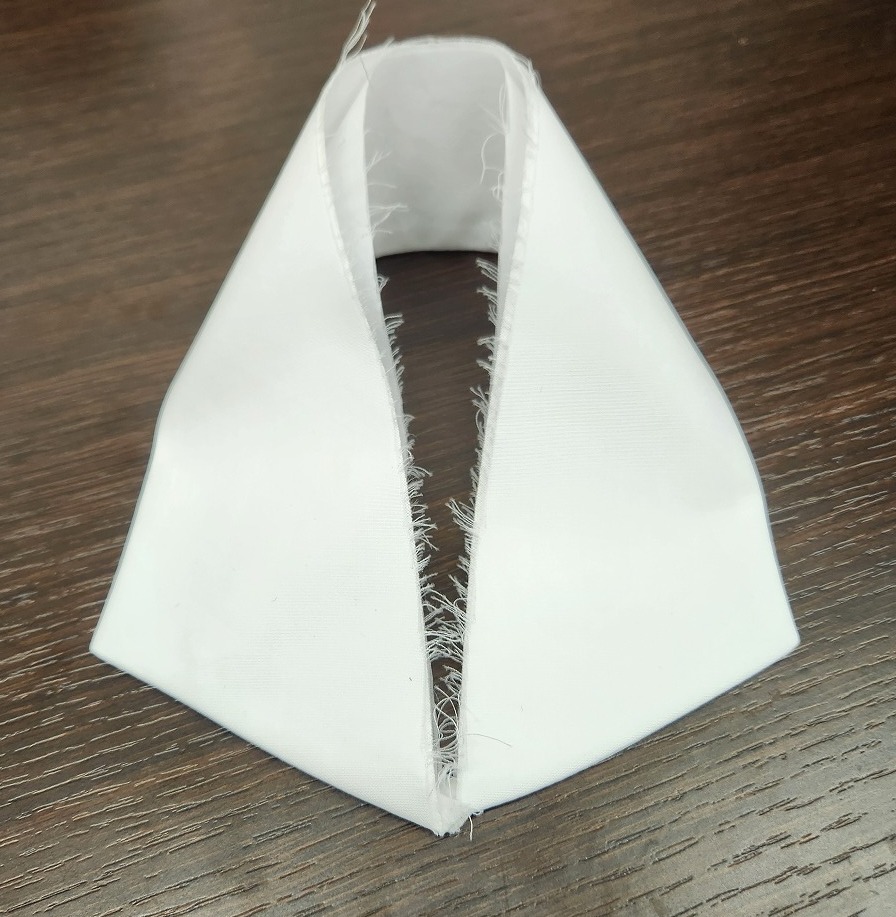

出来上がりはこう。

ステッチは概ね、一つながりの味のある直線になったろうか・・?

で、これを縫い繰り返すと、こう

写真では分からないが・・・アイロンをかけて縫い繰り返しながら

いつものミシン上りのソリッドさとは、違う独特の甘みあるラインの手触り(手縫いの際は、振らし芯を縫い代まで伸ばしているので、その違いも大きい)を感じる

まだまだ手縫いは続きます

次は上衿の外周ステッチ。絶対必要という訳ではないが・・・

このステッチがないと、内側で縫い代が跳ね上衿と地衿が離れ、衿の収まりが悪くなる

ということで、折角手縫いで仕上げた衿周りをミシンステッチでたたく訳にもいかないので

もちろん、ハンドステッチ。

前回は、星留めハンドステッチで、なるべく小さい点でぐるり飾った。

今回は、さらにアップデート。”飾る”より、エレガンス、それは”無くす”こと。

「上衿表はノーステッチ」にすべく、

上衿の表面に針を抜かず、表面内側だけ一本の織り糸に引っ掛けるような感覚で、糸点をださずに波縫いハンドステッチする

地衿側には2mm位の糸が渡り、表側には糸が出ず、うっすらと窪みの影が出る状態。

この陰影がまた表情を生むのでないかと期待する。

最後は台衿との合体

仕上がった上衿をはさみ、この挟み自体はしっかりと縫いたいのでミシン縫い。

残りの台衿”衿先”は、シルエットを作るので手縫いにこだわる、と。

最後に、上衿の縫い代を抑えるステッチを台衿にハンドステッチでほどこしたら、衿が完成と。

そして、本体身頃に取り付ける際も、首が直接触れる内衿側は手まつりで縫い閉じて、最終完成へと

衿の縫い付けに関しては、手縫いとミシン縫いでは肌感覚で違いを感じとれます

衿自体をこだわって手縫いしている以上、衿付けが手まつりであるのは当然ですね。

身頃に取り付けたシャツ完成がこちら

追伸

今回の衿のオーダーは、お客様から落合正勝の「男の服装術」

「クラシックなスタイルにコーディネイトさせるべきシャツは、襟になにもついていない、ごく普通のスタイルである。ネクタイを結ぶ逆Vの部分(タイスペースと称する)は、160度開いていなければならない。 ~中略~これは、イングリッシュ・スプレッドカラーと呼ばれ、~中略~そのほかのカラースタイルは、クラシックの範疇に入らない」

という箇所からインスパイアされたとのこと。

そこで小生は、紙パターンを作りシミュレーションし、お客様と確認しながらパターンを作成した背景もあった

落合氏の言う160度をパターン上で行うと、ほぼホリゾンタル180度に近づいてしまうので

あくまでも衿になった時、お客様の首に乗せた時、タイを結ぶ時のイメージを目指して

パターン上では130度広角(左写真)を採用することになった

そんな更なる下準備の積み重ねを披露し、今回のブログの結びとしよう。